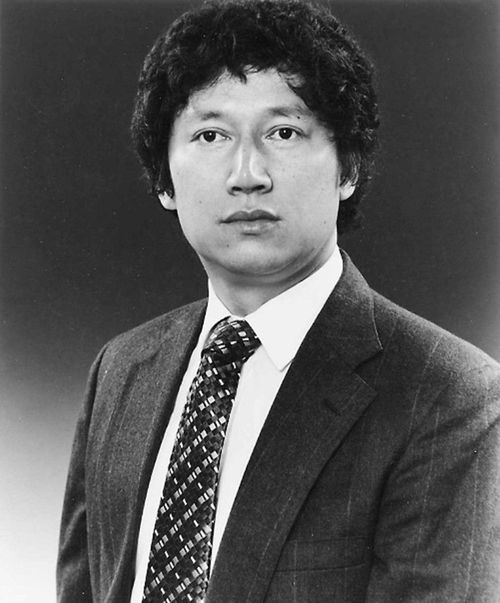

作者:李红岩(中国社会科学院大学教授、博士生导师)

自20世纪30年代起,钱锺书便已受到众多知名学者的关注与赞誉。进入80年代后,随着《管锥编》《围城》等作品的问世,一股“钱锺书热”在国内外迅速蔓延开来。在众多仰慕并研究钱锺书的学者之中,汪荣祖先生以其执着、精进且沉稳的态度脱颖而出,不仅与钱家保持着密切联系,还撰写了许多重要的学术文本。近日,中华书局推出了汪先生的新作《槐聚心史——钱锺书的自我及其微世界》(以下简称《槐聚心史》)简体字版,这无疑是他40年来深入研究钱锺书的重要成果之一。

关于钱锺书的话题,历来可以分为两类:一类聚焦于其个人品质,另一类则关注其学术成就。汪先生的这本书也相应地分为两部分:内篇探讨钱氏本人的性格特点、生活经历等;外篇则深入分析钱氏在哲学、文学等领域的学术贡献。通过时间顺序来叙述钱氏的人生轨迹,同时穿插对其学术观点的讨论,展现了一个全面而立体的钱锺书形象。这种“知人论世”的方法,正如孟子所言:“诵其诗、读其书,不知其人,可乎?”汪先生正是采用了这样一种方法论来构建自己的论述框架。

尽管关于钱锺书的传记已经出版了不少版本,但汪先生的作品仍有其独特之处。最引人注目的是书中引用了大量钱氏夫妇致汪先生夫妇的私人信件,这些第一手资料为读者提供了更加真实生动的信息来源。此外,针对学界已有的一些解读和评价,汪先生进行了批判性思考,提出了自己的见解,包括澄清误解、补充信息以及辩驳不同观点等,这些都极大地丰富了我们对钱锺书的理解。

值得注意的是,汪先生对于判断是非的标准有着清晰的认识。他认为评价历史人物时应将个人言论与其实际行为区分开来,正如经典作家所强调的那样:“文可觇人”,即通过文字可以窥见一个人的内心世界。钱锺书本人也曾表达过类似的观点,经常引用“心画心声”这首诗来说明这一点。

当然,任何事物都有其特殊性,钱锺书也不例外。然而,通常情况下,如果形式与内容能够完美结合,那么学术研究的意义就会大打折扣。因此,在探讨钱锺书时,我们更应该关注他的学术思想而非仅仅停留在表面现象上。

回顾过去几十年间,学者们为了搜集有关钱锺书的资料付出了巨大努力。如今,这些原本难以寻觅的资源已经变得触手可及,无论是实体书店还是在线平台都能找到它们的身影。这一变化不仅反映了学术进步的速度之快,也提醒我们要珍惜前人留下的宝贵遗产。

归根结底,吸引我们关注钱锺书的主要原因还在于他的卓越学识。随着21世纪的到来,重新审视钱锺书的知识体系显得尤为重要。汪先生在外篇中以深厚的功力为我们展示了许多精彩内容,如对钱氏情诗及其理论的评价、对章太炎和章学诚的研究等。这些内容不仅展示了钱锺书博大精深的学问,也体现了汪先生作为评论者的独特视角。

在书中,汪先生还专门讨论了阐释学相关问题。他认为“阐释”优于“诠释”,前者强调开放性和多样性,后者则侧重于固定性和确定性。基于此,我们可以说内篇是在诠释钱锺书,而外篇则是在阐释钱锺书。由于阐释注重多元化解读,所以不同的解释之间并不冲突,反而能够相互补充。

所谓钱锺书的微世界,实际上是指他的精神世界。通过对这一领域的探索,我们可以更好地理解他所构建的知识形态。这种知识形态具有鲜明的精神学科特征,从属性上讲,它是一个阐释的世界。

在任何阐释活动中,文本都是首要对象。汪先生通过分析钱锺书的作品,为我们提供了一个典范性案例。结果表明,正如阐释学所期望的那样,钱锺书总能在看似陈旧的内容中发现新意。这些新意并非凭空创造,而是不同视域融合的结果,体现了主体间的交流与互动。

总之,《槐聚心史》内容丰富多样,涵盖了从个人品质到学术成就等多个方面。希望读者能够借助此书深入了解钱锺书,并为当代中国富有“融通”性的阐释学建设提供有益的启示。