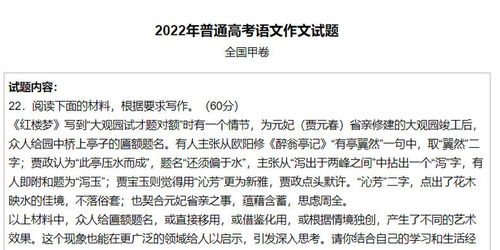

大观园里那方小小的匾额,藏着三种人生智慧。贾政门客们争论"翼然""泻玉"时,像极了我们面对新课题时翻找典籍的样子;宝玉脱口而出的"沁芳",却让人想起那些在实验室里突发奇想的深夜。文字游戏背后,是文明传承的三种姿态。

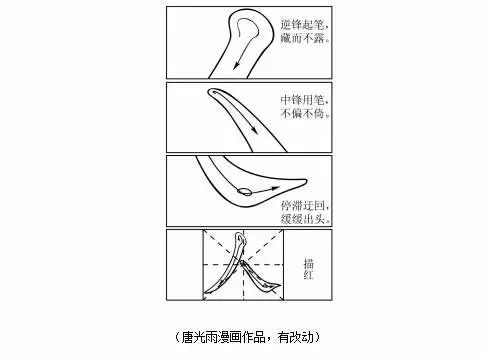

直接移用如同临摹字帖。欧洲文艺复兴时期,但丁用托斯卡纳方言写《神曲》,把拉丁文经典"拿来"浇灌民间土壤。敦煌藏经洞里,僧人们誊抄佛经时总保留原汁原味的梵文音译。这种笨拙的忠诚,恰似初学钢琴时反复弹奏的哈农练习曲,指法枯燥却构筑了肌肉记忆。当我们在论文里引用《资本论》原文,在实验室复现法拉第实验时,都在进行着这种庄严的文化接力。

借鉴化用是更聪明的传承。钱钟书把宋诗"春风又绿江南岸"的炼字功夫,化作《围城》里"夜仿佛纸浸了油"的奇喻。日本设计师深泽直人将俳句的"闲寂"美学,融进无印良品的极简设计中。就像大观园里那个"泻"字,从《醉翁亭记》的山水间跳进亭台楼阁,在新的语境里焕发光彩。背完三千个英语词根后突然能猜出生词,这种化用带来的快感,每个学习者都懂。

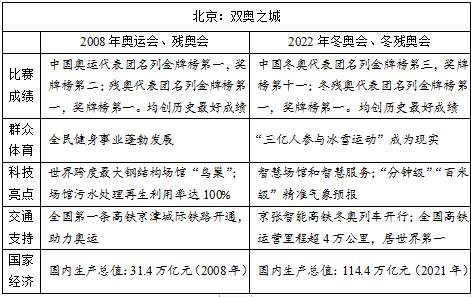

真正的沁芳时刻需要独创勇气。黄公望七十岁才提笔画出与宋元山水截然不同的《富春山居图》,梵高用日本浮世绘的视角重新诠释法国南部麦田。去年冬奥开幕式上,那个用发光柳枝演绎"折柳寄情"的瞬间,既不是直接搬用古诗,也不是简单改造传统,而是张艺谋团队吃透中国文化后长出的新枝。就像宝玉把省亲的暗喻、水景的灵动、花木的生机统统酿成两个字,这种创造需要对整个文化谱系的了然于心。

三种智慧其实暗合认知规律。童年背唐诗是移用,青年写诗评是化用,中年出诗集才是独创。从临摹齐白石的虾,到用水墨画街头早餐摊,中间隔着数万张宣纸的练习。当我们在博物馆凝视《千里江山图》时,十八岁王希孟的胆魄依然在提醒:最深刻的传承,永远发生在打破常规的那个瞬间。

声明:本站资源来自会员发布以及互联网公开收集,不代表本站立场,仅限学习交流使用,请遵循相关法律法规,请在下载后24小时内删除。 如有侵权争议、不妥之处请联系本站删除处理! 请用户仔细辨认内容的真实性,避免上当受骗!