李白、杜甫、白居易这些名字一出现,脑海里立刻会蹦出他们的诗句。这些诗能让人脱口而出,不仅因为从小背诵,更因为它们本身就充满韵律,意境深远,自然容易流传。

说到流传,很多人会把"脍炙人口"误写成"烩炙人口"。虽然"炙"字容易联想到烹饪,但这两个词完全不是一回事。看来使用成语前,还是得先弄懂它的本义。

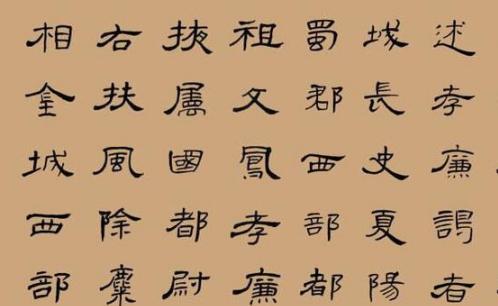

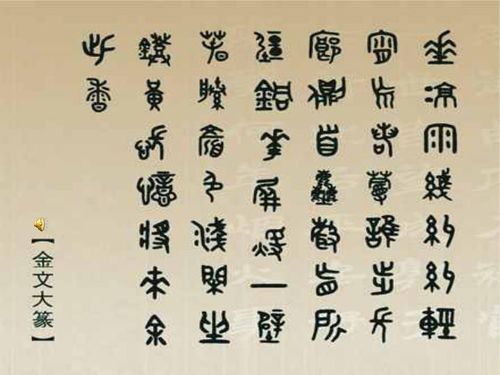

这个成语读作"kuài zhì rén kǒu"。"脍"指切细的肉丝,"炙"是烤熟的肉。合在一起原本指大家都爱吃的美食,后来比喻那些广为传诵的优秀诗文。

典故要追溯到孟子。据说孔子的学生曾参特别孝顺,他父亲爱吃羊枣,父亲去世后他就再也不碰羊枣。有人问孟子:"烤肉和羊枣哪个更好吃?"孟子说当然是烤肉。那人又问:"那为什么曾参不吃羊枣却吃烤肉呢?"孟子解释道:"烤肉谁都爱吃,羊枣却是他父亲独有的喜好。"后人就从"脍炙所同也"这句话里,提炼出"脍炙人口"这个成语。

网上有个有趣的例子。有人吐槽:"为什么流行的歌曲都这么简单?越俗反而越火。"底下有人回复:"就像古诗,越是烩炙人口就越浅显。"这里就把成语写错了。"烩"是烹饪手法,和"炙"的烤制完全不同。从字形看,"脍"是月字旁,和身体部位相关,自然指肉类;而"烩"是火字旁,侧重烹调方式。记住这点就不容易混淆了。

这些文化常识看似简单,却藏着古人智慧的结晶。了解背后的故事,既能避免用错,也能更好地体会汉语的魅力。

声明:本站资源来自会员发布以及互联网公开收集,不代表本站立场,仅限学习交流使用,请遵循相关法律法规,请在下载后24小时内删除。 如有侵权争议、不妥之处请联系本站删除处理! 请用户仔细辨认内容的真实性,避免上当受骗!