【文学演讲的魅力与时代意义】

作者:陈佳冀(江南大学人文学院副教授)

文学演讲正在成为当代文化领域一道独特的风景线。当文字遇上声音,当思想碰撞现场,这种特殊的表达方式在数字时代焕发出新的生命力。从梁启超的激情澎湃到鲁迅的犀利深刻,从老舍的幽默风趣到莫言的乡野智慧,中国文人的演讲传统始终流淌着智慧与温度。

翻开现代文学史,那些振聋发聩的演讲至今仍在回响。鲁迅在广州中山大学讲述《魏晋风度及文章与药及酒之关系》,将学术探讨与社会批判完美融合;闻一多在昆明慷慨陈词,用生命诠释知识分子的担当。这些文字不仅是思想的载体,更是时代的见证,记录着中国文人如何在动荡岁月里坚守精神家园。

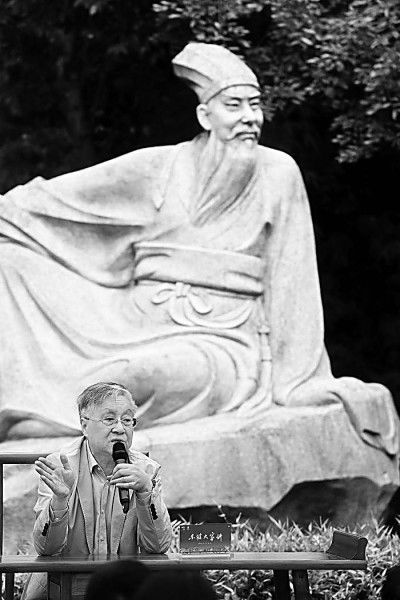

莫砺锋教授在三苏祠博物馆演讲苏东坡的诗意人生。雷远东摄

1.思想的现场碰撞

文学演讲最动人的特质在于打破纸上谈兵的局限。当作家从书斋走向讲台,文字突然有了温度,思想获得了表情。听众不再是被动的接受者,他们用掌声、笑声甚至质疑参与这场精神对话。这种即时互动让思想交流变得鲜活生动。

好的演讲者都懂得,站在聚光灯下需要的不仅是渊博学识,更要有将复杂问题深入浅出的能力。南京大学莫砺锋教授有次讲解唐诗选本时,遇到学生现场质疑。这场意外插曲反而成就了最生动的课堂,展现出学术讨论应有的开放姿态。

真正的演讲艺术在于把握分寸。过分煽情会流于表演,刻板说教又难以动人。最好的状态是像老友谈心般真诚,既有思想深度,又保持平易近人的温度。1934年老舍在青岛中学的演讲之所以令人难忘,正因他将严肃话题化作会心一笑,让听众在轻松氛围中收获思考。

2.严肃与幽默的平衡

文学演讲需要保持思想的庄重,但不必板着脸说教。鲁迅的演讲之所以引人入胜,在于他总能将深刻见解包裹在幽默外壳里。学生回忆他"娓娓道来,有情有理,妙语百出",这种举重若轻的智慧,正是演讲艺术的精髓。

当代文学演讲更需要在专业性与大众化之间找到平衡点。无论是解读古典诗词还是探讨现代文学,都要避免曲高和寡。莫言曾说,写作时要想象面前坐着听众。这种"说书人"意识,让深奥的文学理论变得可亲可感。

村上春树在耶路撒冷的演讲《高墙与鸡蛋》,用简单比喻道出作家的责任担当;李敬泽在《空山横》中谈论文与科技的关系,展现跨界思考的魅力。这些成功案例证明,严肃话题同样可以讲得生动有趣。

3.跨越时空的对话

真正优秀的文学演讲能突破时空限制,形成多重对话。既有演讲者与现场听众的交流,也有文字与时代的呼应,还有不同文化之间的相互启迪。鲁迅九十年前关于妇女解放的演讲,今天读来依然发人深省。

这种对话关系赋予文学演讲持久生命力。当作家用个性鲜明的语言表达普遍关切,当地方经验升华为人类共同思考,演讲就超越了即时性活动,成为文化记忆的组成部分。这也是为什么那些经典演讲词总能历久弥新。

在信息爆炸的今天,文学演讲提供了一种慢思考的可能。它让我们暂时停下刷屏的手指,静心聆听思想的声音,感受文字背后的温度。这或许正是文学演讲在这个时代最珍贵的价值。

《光明日报》(2025年02月12日 14版)

来源: 光明网-《光明日报》