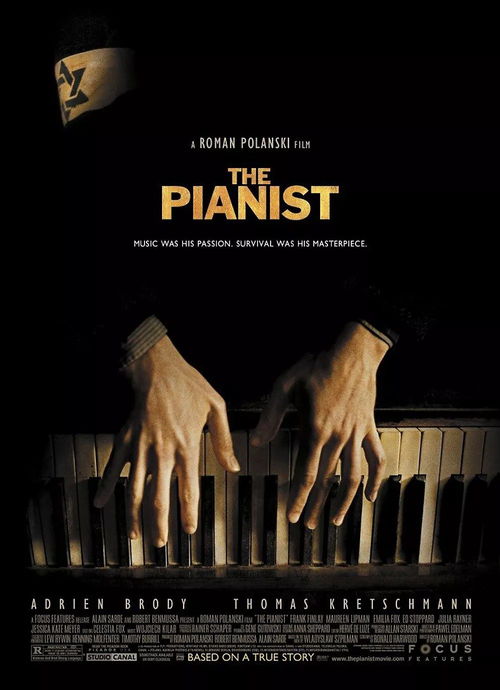

黑白琴键上的生命绝唱

当银幕上那双骨节分明的手在废墟中颤抖着触碰琴键时,整个影院寂静得能听见邻座观众的呼吸声。《钢琴家》用最克制的镜头语言,讲述了一个关于生存的史诗。这不是虚构的英雄传奇,而是波兰犹太钢琴家瓦拉迪斯罗·斯皮曼的真实经历,他用六年时间在华沙的废墟里谱写了一曲生命赞歌。

罗曼·波兰斯基选择在68岁触碰这个题材需要莫大勇气。这位从克拉科夫犹太区铁丝网破洞逃生的导演,用近乎纪录片的手法还原了记忆中的恐怖岁月。镜头扫过华沙街头堆积如山的尸体时没有停留,记录犹太人隔离区里人吃人的惨状时没有特写,这种刻意保持的距离感反而让历史的沉重扑面而来。

艾德里安·布洛迪减重30磅塑造的钢琴家形象令人心碎。看着他蜷缩在阁楼里用勺子刮食最后一点果酱,看着他从下水道爬出来时浑身污秽的模样,观众才真正理解什么是"活着就是反抗"。当他在德国军官面前弹奏肖邦《G小调第一叙事曲》时,琴声里迸发出的不是艺术家的优雅,而是困兽求生的全部尊严。

电影最震撼的力量来自那些沉默的配角。犹太警察海勒挥舞警棍时狰狞的面孔,转身却偷偷放走旧友;波兰主妇发现藏匿的犹太人时歇斯底里的告密;德国军官听完钢琴曲后长久的静默。这些细节堆砌出汉娜·阿伦特笔下的"平庸之恶",也让我们看见深渊中零星的人性微光。

波兰斯基用大量主观镜头构建的窥视感令人窒息。从狭窄的门缝看德军扫射隔离区,透过破碎的窗框望见街头的绞刑架,这些画面比任何血腥特写都更具冲击力。特别是那个俯拍长镜头:茫茫废墟中,黑色大衣的钢琴家像误入巨人国的蚂蚁,跌跌撞撞地寻找藏身之处。

在当代影坛充斥着特效奇观的今天,《钢琴家》的朴素反而成就了它的伟大。没有煽情的配乐,没有戏剧化的独白,甚至连眼泪都吝于给予。但正是这种克制,让每个观众都成为了历史的见证者。当片尾字幕亮起时,黑暗中响起的不是掌声,而是此起彼伏的抽泣声。

这部斩获戛纳金棕榈与奥斯卡三项大奖的杰作,最终留下的不是对战争的控诉,而是对生命的敬畏。就像钢琴家在废墟里找到的那罐腌黄瓜,就像德国军官悄悄放在钢琴上的大衣,在最黑暗的地方,人性的火种永远不曾熄灭。