长沙5月22日电 "杂交水稻之父"袁隆平院士在长沙与世长辞,享年91岁。这位自称"90后"的科学家用毕生心血追逐着两个梦想——让水稻长得比高粱还高,让杂交稻种遍全世界。

1930年,袁隆平出生在北平。年少时的颠沛流离,在他心里种下了奋发图强的种子。1953年从西南农学院毕业后,他被分配到湖南安江农校任教。看着农村的贫困景象,他暗下决心要为农民做些实事。

当时粮食短缺的现状深深刺痛了袁隆平。作为农业科技工作者,他立志要解决粮食增产问题,让老百姓不再挨饿。1960年,他开始了水稻种植试验,这一干就是半个多世纪。

1966年,袁隆平在《科学通报》发表《水稻的雄性不孕性》论文,首次提出利用"三系法"培育杂交水稻的构想,为中国杂交水稻研究拉开了序幕。七年后,他带领团队成功实现籼型杂交水稻三系配套,这项技术先在湖南推广,随后在全国遍地开花,水稻亩产量节节攀升。

1996年,农业部启动超级稻育种计划。袁隆平团队采用形态改良与杂种优势相结合的技术路线,接连突破亩产700公斤、800公斤、900公斤、1000公斤和1100公斤五大关口。2020年,第三代杂交水稻在湖南衡南创下双季亩产1500公斤的新纪录。

改革开放为科研工作带来春天。袁隆平回忆说,科研经费逐年增加,人民生活水平不断提高,这对育种工作提出了更高要求——不仅要让人民吃饱,还要吃好。2017年,他主导的"种三产四"工程中,优质稻占比已超过30%。

袁隆平有两个著名的梦想。一个是"禾下乘凉梦",梦见稻穗长得像扫帚那么长;另一个是"杂交水稻覆盖全球梦",希望为世界粮食安全贡献力量。1979年,他在马尼拉国际会议上首次向世界介绍中国杂交水稻成果,获得国际同行高度评价。三年后,国际水稻研究所授予他"杂交水稻之父"的称号。

如今,杂交水稻已在全球数十个国家和地区推广种植,国外种植面积达800万公顷。袁隆平说,"之父"意味着创始者,这个荣誉既是鼓励也是鞭策,让他不敢有丝毫懈怠。

盐碱地改良是袁隆平晚年关注的又一重点。中国有15亿亩盐碱地,其中2.8亿亩具有开发潜力。2020年,他带领团队在10万亩盐碱地试种海水稻,最高亩产突破800公斤。

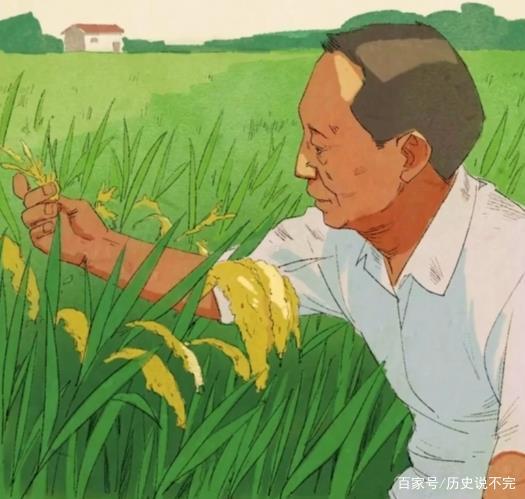

袁隆平常对年轻人说,成功需要知识、汗水、灵感和机遇。梦想很重要,但更要付诸行动。直到晚年,他仍坚持每天到试验田查看,他说杂交水稻就是自己生命的全部意义。

这位把论文写在稻田里的科学家,用一粒种子改变了世界。他走了,但他播撒的种子仍在继续生长,滋养着这片土地和土地上的人们。