在长期教学实践中发现,想要真正提升课堂效率,必须精心设计每个教学环节,避免流于形式。有效的课堂教学需要遵循四个基本原则:目标导向、精准训练、动静相宜、体系构建。

教学过程中首先要把握整体框架,做到目标明确、训练精准。这里的目标包含双重含义:既指学生作为学习主体需要达成的能力目标,也指课程本身的教学目标。所有教学活动都应围绕这两个目标展开,这样才能确保教学有的放矢。

明确教学质与量同样重要。"量"指的是知识点数量要清晰,具体到每个章节包含哪些内容;"质"则是对每个知识点掌握程度的要求。师生双方都需要清楚知道教什么、学到什么程度,这样才能选择合适的训练题目,实现循序渐进的能力提升。

针对《道德与法治》这类文科课程,需要采取特殊的教学策略。这门学科注重语言表达和思维培养,特别适合采用"静-动-静"的教学模式。下午课时学生容易犯困,更需要通过互动调动学习积极性。

第一个"静"环节重在培养阅读思考能力。新教材内容丰富,可读性强,需要学生静心阅读。安静的环境有助于集中注意力,促进深度思考。这个阶段通常安排10-15分钟。

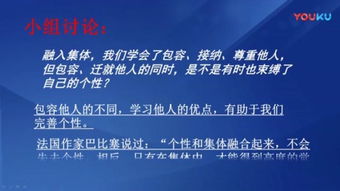

随后的"动"环节鼓励学生交流讨论。同桌或小组间的互动能激发思维火花,锻炼表达能力,同时活跃课堂气氛。这个环节同样控制在10-15分钟最为适宜。

最后的"静"环节要求学生进行自我反思。通过安静地回顾、整理学习内容,完成知识内化。这个阶段需要留出15-20分钟时间。

构建知识体系是帮助学生反思的重要方法。可以采用思维导图、知识框架等形式,由点到面地梳理教学内容。每位教师可以根据自己对学科的理解,设计个性化的体系构建方式。

这样的教学设计使整个教学过程环环相扣,既增强了教学的目的性,又培养了学生的自主学习能力。长期坚持这种模式,能让学生真正掌握学习方法,实现高效而有价值的学习。

声明:本站资源来自会员发布以及互联网公开收集,不代表本站立场,仅限学习交流使用,请遵循相关法律法规,请在下载后24小时内删除。 如有侵权争议、不妥之处请联系本站删除处理! 请用户仔细辨认内容的真实性,避免上当受骗!