作者:王兴伟(河南省洛阳市第44中学教师)

王兴伟在上课

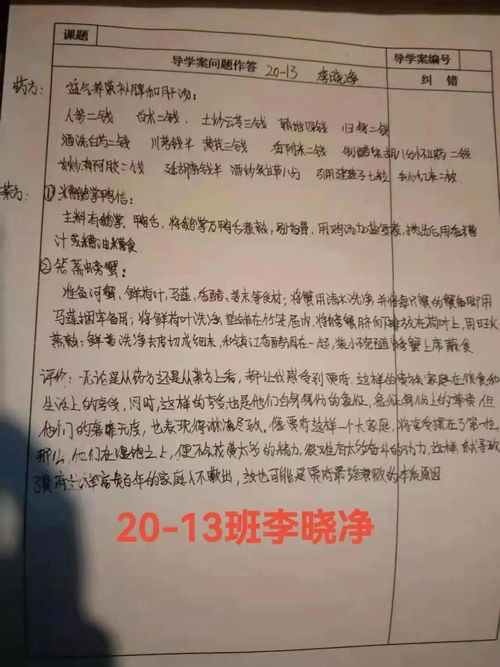

2019年4月,在担任洛阳市优质课大赛评委期间,观察到当前阅读教学存在一个普遍现象:教师往往跳过学生对文本的深入体验过程,直接给出结论性评价。这种情况在《蒲柳人家》的课堂教学中尤为明显。

多数教师在分析一丈青大娘人物形象时,只是简单指出某些语句运用了动作描写或语言描写,便匆忙得出"泼辣豪放"的结论。实际上,文本中那些生动传神的用词,那些最能体现人物性格的关键字眼,反而没有得到应有的关注。

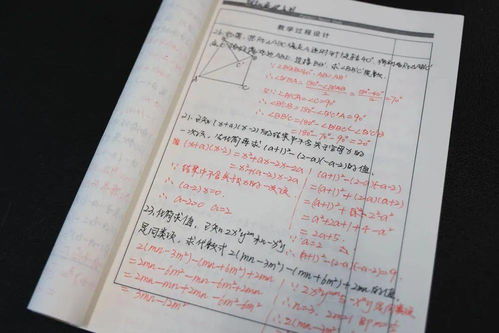

语文教学的本质是实践。课程标准明确指出,培养学生的语文能力必须通过具体的语言实践活动。阅读教学尤其需要引导学生经历完整的阅读过程——从理解到分析,从推敲到感悟,最终形成自己的审美判断。

以描写一丈青大娘的那段文字为例:"一丈青大娘火了起来,挽了挽袖口......手戳着他们的鼻子说"。这句话的精妙之处不仅在于描写手法,更在于那个力透纸背的"戳"字。这个动词犹如画龙点睛,将人物的怒火与威风展现得淋漓尽致。相比之下,"指"或"点"都难以传达这种雷霆万钧的气势。

有效的教学方法应该是引导学生自己发现这些语言奥秘。可以通过换词比较、情境朗读等方式,让学生亲身体会作者用词的精准。比如让学生思考:如果把"戳"换成其他动词,表达效果会有什么不同?这样的实践过程,远比直接告知结论更有价值。

陈日亮先生曾说过,教师的阅读方式决定了教学方式。如果我们自己备课时就浅尝辄止,又怎能期待学生深入理解文本?马南邨在《不求甚解》中强调的反复阅读、常读常新,正是语文教师应该秉持的治学态度。

语文教学的规律就藏在语言文字的实践中。只有让学生真正沉浸到语言细节里,他们才能领悟到文字运用的奥妙,感受到文学作品的魅力。这或许正是当前语文课堂最需要强化的环节。

来源:《教师报》;编辑:关中小伙

声明:本站资源来自会员发布以及互联网公开收集,不代表本站立场,仅限学习交流使用,请遵循相关法律法规,请在下载后24小时内删除。 如有侵权争议、不妥之处请联系本站删除处理! 请用户仔细辨认内容的真实性,避免上当受骗!