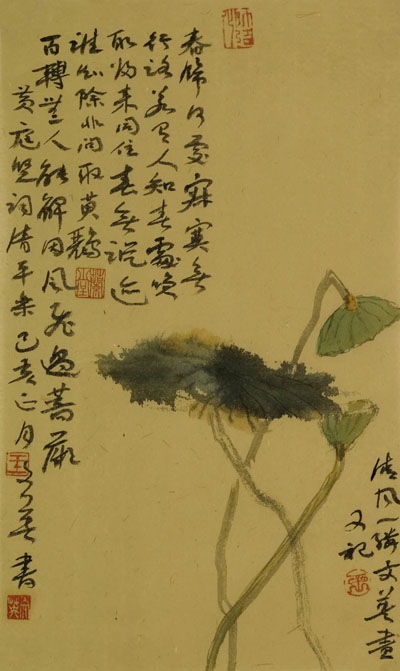

寒冬腊月,案头那盆亭亭玉立的水仙总能让人驻足凝望。翠叶如玉剑般挺拔,白瓣似雪片般轻盈,金黄的花冠在阳光下闪着细碎的光。最妙的是只需一泓清水,几颗卵石,便能绽放满室幽香。

这花儿的别名多得令人称奇。六朝人唤它"雅蒜",鳞茎圆润如蒜头,青叶修长似蒜苗,偏又生得冰肌玉骨,硬是在俗物名前冠个"雅"字。后来不知哪位促狭鬼,竟编出"水仙不开花——装蒜"的俏皮话。

湘鄂一带的老辈人管它叫"天葱"。赭褐色的球茎确实像葱头,可这粗鄙的称呼实在配不上它的清姿。倒是单瓣品种"金盏银台"的名号贴切——白瓷般的花瓣托着金杯似的花蕊,活脱脱是玉案上的酒器。重瓣的虽名"玉玲珑",香气却逊色三分。

黄庭坚笔下的"凌波仙子"最是传神。想象月光下,波光粼粼的水面映着纤纤花影,确似洛神踏着微波而来。它的叶片比兰草更丰润,花香较兰草更浓郁,难怪又得名"俪兰"。大雪纷飞时犹自吐艳,唤作"雪中花"倒也名副其实。

闽南人巧手雕琢的水仙别有趣味。刻刀在鳞茎上轻轻游走,叶片便如蟹爪般蜷曲生姿。这般手艺活让水仙多了个"蟹爪"的诨名,虽不风雅,却透着市井的鲜活气。

古籍里藏着更旖旎的传说。有位姚姓老妪梦见星辰化水仙,食之诞下才女,故有"女史花"之称。又传舜帝的两位妃子殉情湘江,魂魄化作江畔水仙。崇明岛的野史说,当年武则天令百花冬放,福建水仙小妹抗旨潜逃,独在长江口扎了根。

漳州的老故事最暖心。农妇救济的乞丐原是仙人,喷饭成花,从此水仙成了福报的象征。希腊神话里那个顾影自怜的美少年,最终化作水中的金色花朵,为这份喜爱添了分异域情调。

数不清的芳名与传说,就像阳光下的水仙,每一瓣都折射出不同的光彩。它不必与牡丹争艳,无需同秋菊比傲,只是安静地开在岁暮窗前,用一缕冷香温暖整个寒冬。

声明:本站资源来自会员发布以及互联网公开收集,不代表本站立场,仅限学习交流使用,请遵循相关法律法规,请在下载后24小时内删除。 如有侵权争议、不妥之处请联系本站删除处理! 请用户仔细辨认内容的真实性,避免上当受骗!