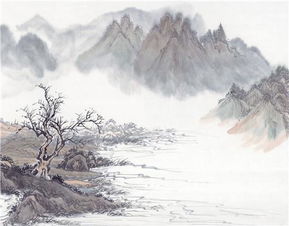

△近现代·傅抱石《王维渭城曲诗意图》

王维不仅是杰出的诗人,还精通音乐与绘画,更是南宗画派的开创者。诗歌、音乐、绘画在他手中融会贯通,被后人誉为"摩诘三绝"。

苏轼在《书摩诘蓝田烟雨图》中留下千古评语:"味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。"这句话成为理解王维艺术特色的钥匙。

有人觉得这不过是形容王维诗中形象生动,属于修辞手法;也有人认为这特指王维诗歌独有的画面美感。理解的分歧让后世对苏轼的评价产生疑问。

清代贺贻孙在《诗筏》中提出异议:"诗中有画,不独摩诘也。浩然情景悠然,犹能写生。"他认为孟浩然的诗同样具备画面感,甚至更为鲜活。

那么,王维"诗中有画"的独特之处究竟在哪里?

意象组合

王维将诗歌技法与绘画技巧完美融合,形成独特的艺术表达。这种融合主要体现在三个方面。

第一是意象的巧妙组合。他擅长用意象并置来捕捉瞬间的空间印象。

什么是意象?简单说就是诗歌中饱含情感的物象。王维的《田园乐七首·其五》就是典型例子。

山下孤烟远村,天边独树高原。

一瓢颜回陋巷,五柳先生对门。

前两句六个意象平行展开:"山下""孤烟""远村"与"天边""独树""高原"。这些意象间没有动词连接,不表现时间流动,只呈现空间关系。

这种写法妙在何处?每个意象的空间位置可以自由想象,不同读者脑海中会浮现不同画面。"一瓢颜回陋巷,五柳先生对门"则用典故特写人物,暗示这里居住着颜回、陶渊明般安贫乐道的高士。

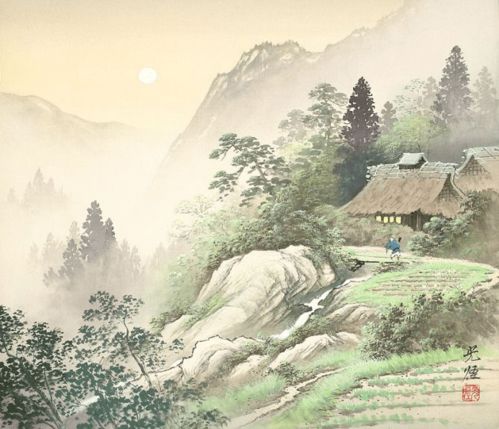

再看《田园乐七首·其六》:

桃红复含宿雨,柳绿更带春烟。

花落家童未扫,莺啼山客犹眠。

虽然有动词,但重点仍是空间印象。与孟浩然《春晓》相比,王维更注重画面构图而非时间流动,像一幅工笔重彩的油画。

△明沈周《落花诗意图》

画面构图

第二个特点是借鉴绘画的构图技巧。王维善于运用点、线、面、色等元素,在诗中构建生动画面。

《使至塞上》就是典范:

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢候骑,都护在燕然。

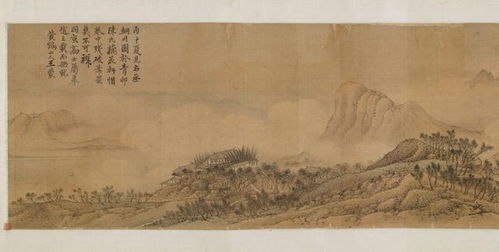

其中"大漠孤烟直,长河落日圆"堪称千古绝唱。"大漠"是面,"孤烟"是线,"长河"是线,"落日"是点。简单几笔就勾勒出雄浑壮阔的边塞风光。

《红楼梦》中香菱对此的评价很到位:"直"字看似无理,"圆"字似乎太俗,但细想却找不出更好的字替代。这正是王维的高明之处。

《辋川闲居赠裴秀才迪》中的"渡头余落日,墟里上孤烟"同样精妙。诗人截取最富表现力的瞬间,寥寥数语就呈现出一幅黄昏村落图。

△北宋·郭忠恕《临王维辋川图》

多角度描绘

第三个特点是采用国画的散点透视法。不同于西方绘画的固定视角,王维常从不同角度描绘同一对象。

《终南山》就是典型:

太乙近天都,连山到海隅。

白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑殊。

欲投人处宿,隔水问樵夫。

首联"太乙近天都"是仰望,"连山到海隅"是远眺;颔联"白云回望合"是反顾,"青霭入看无"是近观;颈联"分野中峰变"则是俯瞰。最后以询问樵夫收尾,如同画作中的点景人物。

这种移步换形的写法,让终南山的雄姿全方位展现在读者面前。

△唐·王维《千岩万壑图》

王维诗中的画意主要体现在:用意象组合表现空间印象;借鉴绘画的构图技巧;采用多角度描绘手法。这些特质让他的诗作在唐代诗坛独树一帜。

细读王维诗歌,你会发现更多精妙之处。他不仅开创了"诗中有画"的艺术境界,更为后世文人树立了典范。

来源:微信公众号"戴建业"

作者:戴建业

编辑:星城